Catwalk - The Art of the Fashion Show

Sie dauern kaum fünfzehn Minuten, doch ihre Bilder gehen um die Welt: Modenschauen sind mediale Spektakel, soziale Rituale und stilprägende Statements. Die Schau Catwalk: The Art of the Fashion Show im Vitra Design Museum spannt den Bogen von den ersten Präsentationen um 1900 über die spektakulären Inszenierungen der Supermodel-Ära in den 1990er-Jahren bis hin zu innovativen Runways der Gegenwart. Sie versammelt Beispiele von Modehäusern wie Azzedine Alaïa, Balenciaga, Chanel, Dior, Gucci, Maison Martin Margiela, Prada, Viktor & Rolf, Louis Vuitton, Yohji Yamamoto und vielen anderen. Originale Kollektionsstücke, Film- und Fotomaterial, Bühnenobjekte und Einladungen machen über 100 Jahre Modegeschichte auf dem Laufsteg lebendig.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Modenschau als gestalterisches Gesamtkunstwerk. Was einst als intime Präsentation in Pariser Salons begann, hat sich zu einem globalen Ereignis entwickelt, bei dem Architektur, Szenografie, Choreografie, Licht, Sound und Requisiten zu einem vielschichtigen Erzählraum verschmelzen. Die Ausstellung besteht aus vier epochentypisch gestalteten Räumen, die zentrale Etappen der Modenschau nachzeichnen – vom Couture-Salon über experimentelle Prêt-à-Porter-Formate und den klassischen Catwalk bis hin zu digitalen Performances der Gegenwart. Dabei wird deutlich, dass sich in Modenschauen immer auch Körperbilder und gesellschaftliche Veränderungen spiegeln und es sich lohnt, nach den Motiven hinter den Shows zu fragen: Welche Mythen, Werte und Träume werden verhandelt? Welche Geschichten werden erzählt, welche Machtstrukturen abgebildet? Was sagt eine Modenschau über die gezeigte Kollektion und was über die Zeit, in der sie entsteht?

Die Anfänge der Modenschau liegen im frühen 20. Jahrhundert, als Mode vor einer ausgewählten Kundschaft zumeist in Atelierhäusern vorgeführt wurde. Anhand früher Filmdokumente und Ephemera werden die ProtagonistInnen dieser Zeit vorgestellt, zum Beispiel Charles Frederick Worth, der als einer der Ersten Mode nicht mehr an Puppen, sondern von realen Frauen vorführen ließ. Lucile und Paul Poiret wiederum verknüpften die Präsentation von Mode mit Erzählungen, während Gabrielle Chanel ihre Mannequins effektvoll über eine verspiegelte Treppe in den Salon hinabsteigen ließ.

Historische Aufnahmen dokumentieren frühe Modenschauen in Kaufhäusern der USA, bei Pferderennen sowie auf Ozeandampfern, die den bis heute gezeigten Cruise Collections ihren Namen gaben. Ein Höhepunkt dieser Zeit ist das so genannte Théâtre de la Mode, eine Wanderausstellung, die 1945 als Antwort auf die kriegsbedingte Krise der französischen Mode entstand. Über 40 Pariser Couturiers präsentierten darin Miniaturkollektionen auf kunstvollen Drahtpuppen in detailreichen Bühnenbildern. Mehrere originale Puppen aus dem Balenciaga-Archiv machen diesen legendären Neuanfang nach dem Krieg erlebbar, ergänzt um Filmaufnahmen des Fotografen Tom Kublin von frühen Balenciaga-Shows der 1960er Jahre.

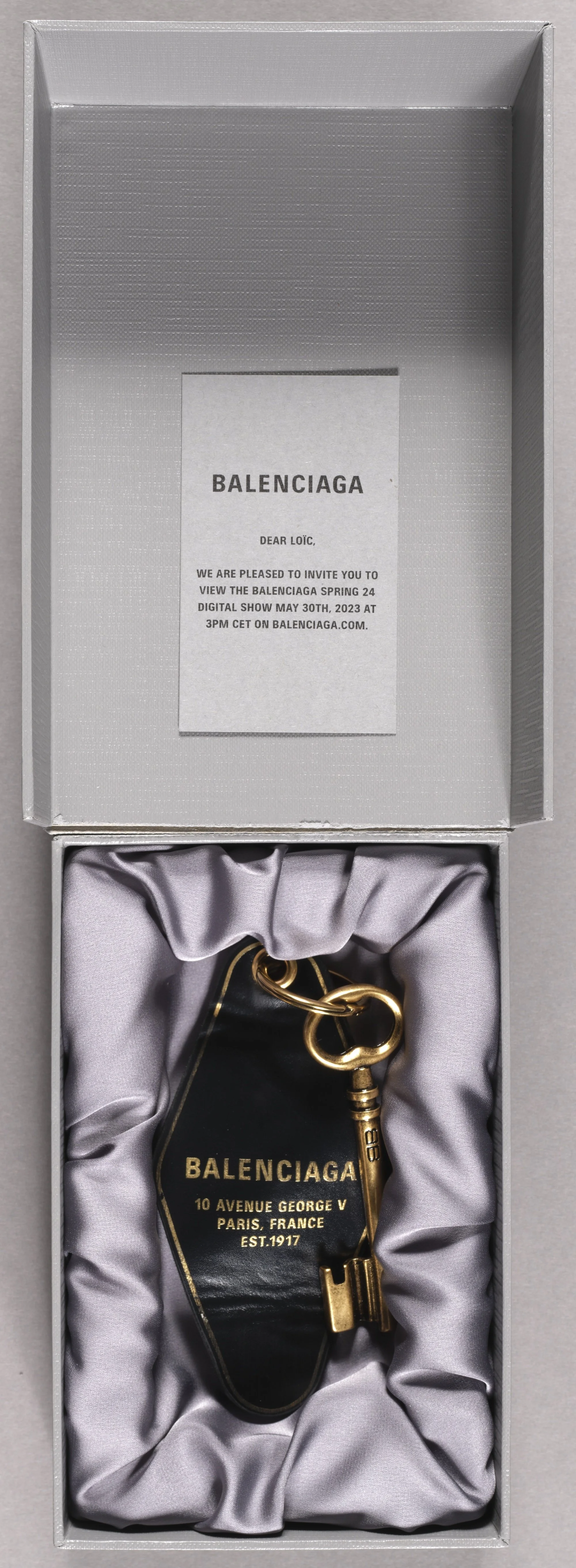

Der zweite Ausstellungsteil verfolgt die Zeit, als sich Modenschauen mit dem Erstarken der Prêt-à-Porter-Mode aus den Salons in die Stadt verlagern und mit Subkulturen zu verbinden beginnen. So lädt Chloé 1958 in den bekannten Künstlertreff Café de Flore, Designer wie Courrèges und Paco Rabanne experimentieren mit Raum und Bewegung, während Kenzo seine Schauen in Parties verwandelt. Legendär ist die so genannte »Battle of Versailles«, ein Modeduell zwischen französischen und US-amerikanischen DesignerInnen 1973, bei dem die AmerikanerInnen die bis dahin dominierende französische Haute Couture herausfordern und den internationalen Durchbruch der US-Mode markieren. Schwarze Models wie Pat Cleveland verändern in dieser Zeit das Bild des Laufstegs, Modenschauen werden zu Performances und Zeichen des gesellschaftlichen Wandels. Auch die Einladungen zu Modenschauen gewinnen nun an Bedeutung und werden zum Teil der Inszenierung.

Mit dem Aufstieg der Supermodels in den 1990er-Jahren erreicht die Modenschau schließlich globale Sichtbarkeit. Eine Versace-Show, bei der Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Christy Turlington gemeinsam George Michaels Hit Freedom singen, wird zum Sinnbild dieser Epoche. In Filmausschnitten wird sichtbar, welches neue Körperbild die vier Models prägen: kraftvoll, selbstbewusst und glamourös. Es gibt aber auch kritische Auseinandersetzungen mit der Kommerzialisierung und dem Erfolgsdruck der Modewelt: William Kleins Film Who Are You, Polly Maggoo? (1966) persifliert den Erfolg und die Konflikte eines amerikanischen Models, während die Performance Models Never Talk Models eine Stimme verleiht und sie von ihrem Gang und ihren Posen erzählen lässt.

Der dritte Ausstellungsbereich setzt um die Jahrtausendwende ein, als sich Modenschauen mit steigenden Budgets und der Macht von Konzernen wie LVMH und Kering zu medialen Großereignissen entwickeln. Karl Lagerfeld setzt mit Chanel neue Maßstäbe, indem er das Pariser Grand Palais in spektakuläre Schauplätze verwandelt, vom detailgetreu inszenierten Supermarkt über einen Raketenstart bis zum Demonstrationszug auf einem nachgebauten Boulevard. Originale Requisiten und Architekturmodelle der Supermarkt-Show und der Raketen-Show verdeutlichen, wie opulent hier inszeniert wurde.

Gleichzeitig setzen andere Designer auf radikale Dekonstruktion: Alexander McQueen lässt in seiner legendären Show No. 13 zwei Industrieroboter live ein Kleid besprühen, Viktor & Rolf kleiden in ihrer minimalistischen Russian Doll - Modenschau ein Model in insgesamt neun Kleiderschichten ein. Martin Margiela verlegt seine Präsentationen auf ein Parkdeck, ein leerstehendes Krankenhaus oder auf eine Brachfläche am Stadtrand. Seine Shows sind Performances, die Spuren hinterlassen: ein Originalmodell aus der Frühjahrs-/Sommerpräsentation 2006 mit Farbspuren einer während der Show geschmolzenen Halskette aus Eiswürfeln wird in der Ausstellung zu sehen sein, genauso wie ein Stoffteppich, der farbige Schuhabdrücke der Models festhielt.

Der vierte Raum thematisiert die Entwicklung der Modenschau in der jüngsten Vergangenheit. Schon vor 2020 wurden Modenschauen immer stärker auf ihre Wirkung im digitalen Raum hin inszeniert, doch mit der COVID-Pandemie steigt die Zahl der hybriden und rein digitalen Formate rasant an: Dior zeigt in dem Kurzfilm The Dior Myth eine Miniaturkollektion in einem Puppenhaus, Loewe verschickt eine Show in a Box und Balenciaga produziert gemeinsam mit Matt Groening eine Simpsons-Folge, in der die Charaktere der Serie eine Modenschau laufen. Auch KünstlerInnen und Choreographen werden immer häufiger in die Gestaltung von Modenschauen einbezogen: Bei Issey Miyake werden One Minute Sculptures von Erwin Wurm aufgeführt, während Sharon Eyal begleitend zu einer Show von Dior eine Tanzperformance konzipierte - die Ausstellung zeigt einen von Maria-Grazi Churi für einen Tänzer entworfenen Dior Catsuit.

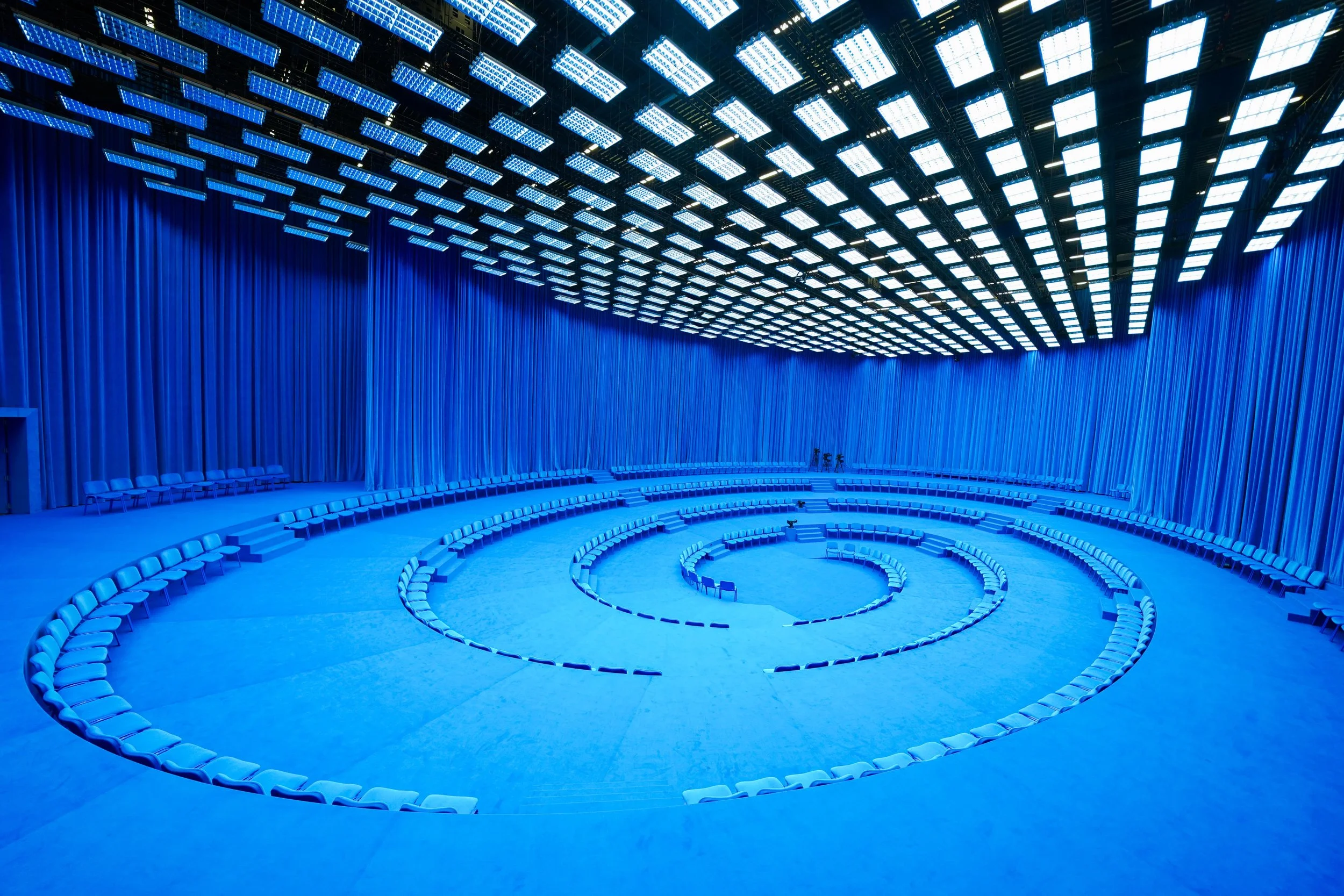

In vielen Modenschauen der jüngsten Vergangenheit wird der menschliche Körper als Bühne politisch-gesellschaftlicher Aushandlungen untersucht, etwa wenn Rick Owens Frauen andere Frauen tragen lässt oder Alessandro Michele bei Gucci das feministische Cyborg Manifesto von Donna Haraway in einer futuristischen Operationssaal-Inszenierung aufgreift. In der Parliament Show von Balenciaga – die Ausstellung zeigt ein Architekturmodell und ein spektakuläres Kleid aus der Kollektion – versehen Make-Up Artists einige Models mit Gesichtsprothesen und hinterfragen so die Schönheitsideale in Zeiten von Social Media. Die enge Verbindung des Mediums Modenschau mit der Architektur präsentiert die Ausstellung unter anderem anhand der seit über 25 Jahren währenden Zusammenarbeit zwischen Rem Koolhaas‘ Studio OMA und Prada. Auch zu sehen ist eine Skyline-Jacke, die Virgil Abloh nach dem Vorbild bekannter Hochhäuser schuf. Sie wurde ursprünglich während der Louis Vuitton Menswear Präsentation für Herbst/Winter 2021/22 in einem von Mies van der Rohe inspirierten Setting gezeigt.

Als Kommentar zum Materialhunger der Branche verwendet die Szenografie des vierten Raums der Ausstellung Elemente vergangener Modenschauen, die vom darauf spezialisierten Unternehmen Spazio META in Mailand zur Verfügung gestellt wurden. Dass die Modewelt nach der Pandemie schnell wieder zu aufwändigen Shows mit Publikum zurückgekehrt ist, zeigt, wie wichtig die live erlebbare Inszenierung auch im digitalen Zeitalter bleibt. Obschon die Bilder neuer Shows heute in Echtzeit um den Globus wandern, scheint die Modenschau ihre kulturelle Bedeutung vor allem aus dem echten Erlebnis mit all seinen Mythen, Riten und Codes zu beziehen – als künstlerisches Großereignis und nicht zuletzt als Spiegel unserer Gesellschaft.

Begleitend zur Ausstellung erscheint ein reich bebilderter Katalog, der als A–Z der Modenschau konzipiert ist. Darin kommen ProtagonistInnen wie das Model Małgosia Bela, Sound Supervisor Michel Gaubert oder Einkäufer Andreas Murkudis sowie Expertinnen wie Caroline Evans, Cathy Horyn, und Valerie Steele zu Wort.

Catwalk - The Art of the Fashion Show

18. Oktober 2025 bis 15. Februar 2026

Vitra Design Museum | Charles-Eames-Str. 2 | 79576 Weil am Rhein

Täglich 10-18 Uhr